Dire il dolore e capire come ascoltarlo

«Infandum, regina, iubes renovare dolorem»: «Indicibile dolore, regina, mi chiedi di rinnovare»: così Enea parla a Didone, che lo ha accolto a Cartagine dopo il naufragio. Raccontare le imprese dei Danai a Troia e il penoso ritorno è rinnovare il dolore, ma è anche trasmettere, e persino acquisire, una conoscenza. L’aggettivo infandum, osserva Nicola Gardini nel suo ultimo saggio-racconto, Eco in una casa vuota, ha la radice del verbo fari, “parlare”, che assomiglia a infans, il “non parlante” per eccellenza: «Enea, qui, di fronte a questa gente appena incontrata, si ritrova nella condizione del neonato. La storia che sta per raccontare sarà un apprendimento linguistico, un’appropriazione delle parole che servono, un venire al mondo del linguaggio. E la fine di un silenzio, di una lacuna».

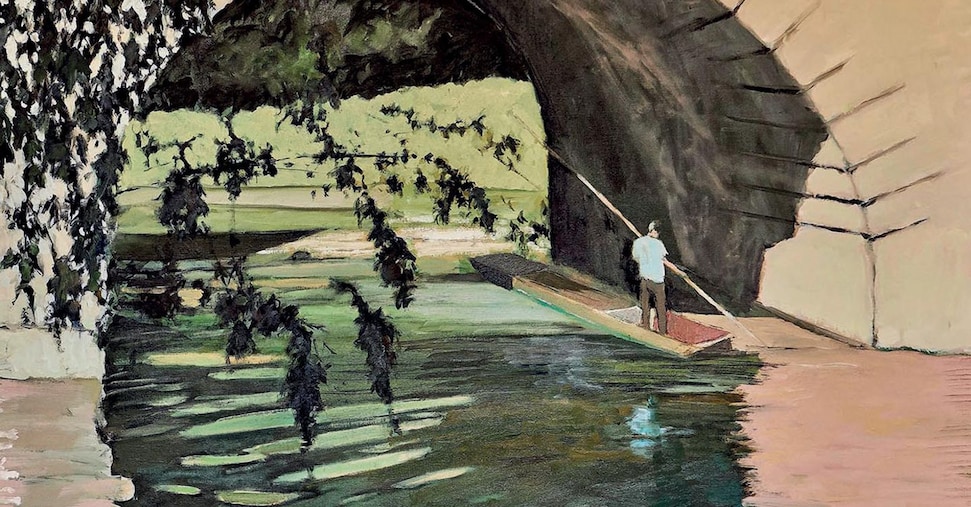

Il silenzio che circonda anche il dolore, di cui non sappiamo e non vogliamo parlare: sottrarre il linguaggio della pena «al dominio dell’inarticolato e della sola memoria personale, o anche della censura emotiva», dire il dolore, e capire come ascoltarlo, è ciò che Gardini vuole ottenere con questo libro in cui riflette sul male provato da Nicolas, l’amato marito morto all’alba del 2020 (protagonista dell’omonimo memoir). Un testo che è anche un modo per continuare il dialogo con lui e che è fra i più colloquiali della proteiforme opera del professore di letteratura italiana e comparata dell’Università di Oxford che è scrittore e anche artista. La sua opera cambia infatti continuamente forma, esplorando l’uomo e il mondo attraverso la poesia o la pittura, il romanzo o il saggio e, in Eco in una casa vuota, vede la prosa per la prima volta accostata ai dipinti. Si serve dei propri intensissimi quadri per allargare lo spettro del comunicabile, per esplicare in modo diverso e più ricco alcuni pensieri, chiariti ulteriormente da ecfrasi che insegnano a leggere il reale, oltre che l’immagine raffigurata. Pensieri di cui Gardini, che è anche latinista e grecista, cerca rispecchiamento nei classici, generando un emozionante dialogo tra i millenni.

A muoverlo anche l’osservare che «verso il dolore degli altri si constatano atteggiamenti di repulsione simili al razzismo, alla misoginia e all’omofobia. Si constata né più né meno che un egoistico rifiuto dell’altro, anzi del conoscere stesso, che è sempre portatore di differenza». E ancora – parole che hanno in questi anni un significato politico urgente – il fatto che «con l’ignorare le condizioni difficili del prossimo, col far finta di niente, col repressivo silenzio della viltà e del pregiudizio, le persone impediscono che la vita di tutti migliori, se è vero che tutti i viventi, non solo gli scrittori, hanno il dovere di migliorarla rendendola più manifesta e più familiare attraverso il linguaggio, cioè attraverso la diversità del dialogo, la forma più alta, l’unica – da Socrate in avanti – di verità».

«(…)/ L’identico è il diverso. Niente dorme / in un dipinto: questo chiama quello / e quello gli risponde, come fanno / nei versi le parole, come uccello / uccello all’alba o i giorni dentro l’anno. // E dipingendo togli in abbondanza. / Guadagno è il vuoto. E, poiché tutto tocca / tutto e contiene, un corpo sarà distanza / tra distanze, non presenza: trabocca // nel sé comunque un po’ di sangue altrui, / nelle più accese luci ha molti bui» scrive Gardini nella sua raccolta poetica Istruzioni per dipingere (Garzanti, 2018). Idee che si ritrovano in prosa in Eco in una casa vuota applicate all’ascolto di chi prova dolore e che sono alla base del suo suggerire un corso di «scienza letteraria» per gli studenti di medicina. Un corso che affronti la forma dei testi e analizzi l’intrico di messaggi in cui si genera il senso, che apprenda loro «l’arte di interpretare», di trovare quella momentanea verità che è poi anche lo stato di salute del paziente: «Niente in letteratura è letterale, esattamente come niente è letterale nella vita. Dici una cosa e la cosa che dici non è solo quella certa cosa, un dato, ma entra in dialogo con un insieme di altre cose che ne estendono le risonanze semantiche, creando significazioni più profonde e, attraverso queste, spazi per risposte impreviste. In letteratura nessuna informazione è solo informazione. Si porta dietro sempre un “di-più” simbolico e questo “di-più” va scoperto e compreso in rapporto all’insieme dinamico del discorso. Un discorso è come una piazza piena di persone che chiacchierano alla luce del tramonto. Ci sono i singoli individui, ma ci sono anche le loro ombre». I sintomi sono proprio quello: «ombre di altro».

Un modo di leggere il reale che diventa paradigma della conoscenza possibile ed è esemplificato in un confronto tra letteratura e pittura: «Entrambe, intese come disposizioni mentali, inseguono una forma nascosta attraverso gli assetti provvisori del visibile. Il nostro sguardo, infatti, non fa che posarsi su qualcosa che presto non sarà più così. Nessuna scena è fissa. Eppure noi non facciamo che illuderci di avere davanti le cose come sono. Le cose invece sono solo i nodi di relazioni temporanee. E queste relazioni non fanno che mutare. E i nodi non fanno che sciogliersi perché altri se ne formino. Per questo, credo, mi piace dipingere le acque. Non c’è un momento in cui un fiume o un lago o un mare sia lo stesso fiume, lo stesso lago, lo stesso mare (…). Basta che un solo elemento si muova perché la configurazione complessiva si modifichi e diventi altro. Eppure io pretendo che la cosa sia la cosa che io vedo, come se il mio vedere fosse assoluto e assolutizzasse transitivamente l’oggetto del mio vedere. Per me il mio vedere e l’essere di un qualunque presunto oggetto inevitabilmente si sovrappongono; sono la realtà. E ci dovrà pur essere una verità in questa momentanea realtà (…). Non smetto di collezionare istantanee delle cose e dalla somma di queste traggo una sintesi. Oppure soltanto da alcune ritengo di acquisire le rappresentazioni più veritiere. Armonie. Allora quel momento del mio vedere (…) è un’eternità. E su questa instabile eternità finisco per formare opinioni, giudizi, attese. Erigo la mia conoscenza del mondo».

Fonte: Il Sole 24 Ore