Dorothy, Kathleen e le altre maestre del passato

La meraviglia muove il mondo. Nel 1927, Freya Madeline Stark arriva a Beirut, viaggia verso la Siria e scrive nei suoi appunti: «Non avrei mai immaginato che la mia prima volta nel deserto potesse arrivare con un tale urto di bellezza e rendermi schiava, immediatamente». Quello stupore le cambia la vita. Aveva sentito parlare degli “assassini”, setta persiana che terrorizzava l’Oriente tra XI e XII secolo e si mette sulle loro tracce per trovarne luoghi e resti materiali. Poi, si fa archeologa e in Persia si divide fra gli “assassini” e i loro castelli, arrampicandosi sulla fortezza di Alamut a piedi scalzi, e i bronzi del Luristan, oggetti preziosi prodotti nella prima metà del I millennio a.C. tra Iran e Iraq. La storia di Freya Stark è una delle più avvincenti nel libro Archeologi. I maestri del passato, scritto da Andrea Augenti, docente di Archeologia medievale all’Università di Bologna. Che dichiara il suo intendimento, ripercorrere l’archeologia attraverso le biografie dei suoi protagonisti: «perché solo dopo aver capito cosa e come facevano i nostri predecessori, possiamo capire come mai facciamo il nostro mestiere in un modo e non in un altro, i motivi delle nostre scelte, e come possiamo migliorarci oltrepassando i limiti».

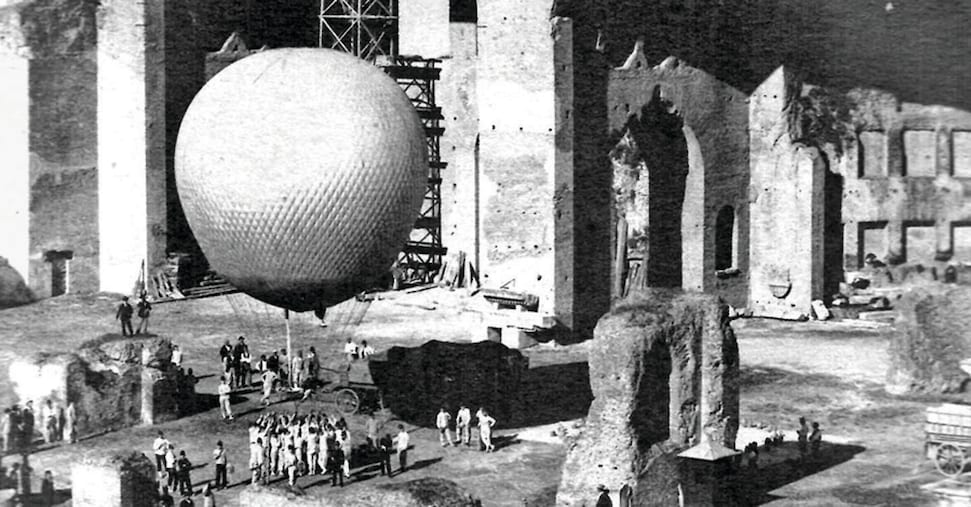

Così, l’archeologia diventa scienza e meraviglia, fra vite avventurose e località remote, colpi di scena, di fortuna e colpi bassi. Augenti non propone “il Pantheon dell’archeologia” ma pagine-calamita capaci di arrivare a tutti. Il viaggio inizia con John Aubrey, uno degli ultimi antiquari, e uno dei primi archeologi, perché alza l’asticella della scientificità. Naturalmente, non possono mancare Johann Joachim Winckelmann, con la sua Storia dell’arte nell’antichità (1764) e capace di introdurre temi fondamentali come la sistematicità, l’osservazione in prima persona e la storicizzazione delle opere d’arte attraverso l’analisi dei testi antichi. O Heinrich Schliemann con le scoperte di Troia o Arthur Evans con quelle a Creta. Giuseppe Fiorelli, attento a cultura, politica e al fumo del suo sigaro, ha “inventato” i calchi in gesso di Pompei, Rodolfo Lanciani la topografia della Roma antica e Paolo Orsi la Magna Grecia. Senza Giacomo Boni, che ha scandagliato il cuore di Roma e che usava il pallone aerostatico per le riprese dall’alto del Foro Romano, l’archeologia non avrebbe mai cambiato passo. Il metodo stratigrafico è suo: «È consigliabile utilizzare, se possibile, per le esplorazioni iniziali le fosse derivanti da scavi precedenti, nel qual caso bisogna ripulire in senso verticale le pareti, affinché la stratificazione apparisca […]. Identificati gli strati, non resta che studiarli, secondo il loro giacimento naturale».

I protagonisti si sfogliano come strati archeologici ma forse le biografie più appassionate sono quelle al femminile. A rompere il soffitto di cristallo è Dorothy Garrod. Va in Iraq, nella regione del Kurdistan, è sulle tracce della cultura dei Neanderthal: «li fiuta, li segue come una detective». Che trova nella zona del Monte Carmelo, oggi nello Stato di Israele, e decide di consegnare la domanda per la prestigiosa cattedra Disney a Cambridge: «Non la otterrò, ma ho pensato di dare agli elettori del filo da torcere». E invece vince: è la prima professoressa di Archeologia all’ateneo di Cambridge, ma nella vittoria è considerata un uomo, the proper man got in. Anche Kathleen Kenyon, che perfeziona con Mortimer Wheeler il metodo stratigrafico e lo diffonde nel Vicino Oriente, cambia la storia: nel 1927, diventa la prima presidentessa donna della Oxford University Archaeological Society. Da non dimenticare Mary Leakey, con in mano il calco del teschio dello Zinjanthropus, uno dei nostri antenati più antichi.

Ogni archeologo è un pezzo del puzzle immenso che ci aiuta a capire chi siamo, soprattutto, come scriveva Ranuccio Bianchi Bandinelli, studioso aperto e innovativo: «l’archeologo e le sue opere dovranno parlare a tutti, non solo ai dotti […] e spargere nelle menti di tutti la rigogliosa sementa che egli ha tratto dagli inappariscenti cumuli di rovine e ha fatto maturare nel suo cervello. Non dovrà, l’archeologo, essere solo il cronista, ma anche principalmente lo storico, di più: il biografo, il filosofo, l’evangelista del passato».

Andrea Augenti, Archeologi. I maestri del passato, Carocci, pagg. 316, € 24

Fonte: Il Sole 24 Ore