Gli strani casi di rifiuto all’autenticazione della Fondazione Calder

Il conflitto di interesse della Fondazione

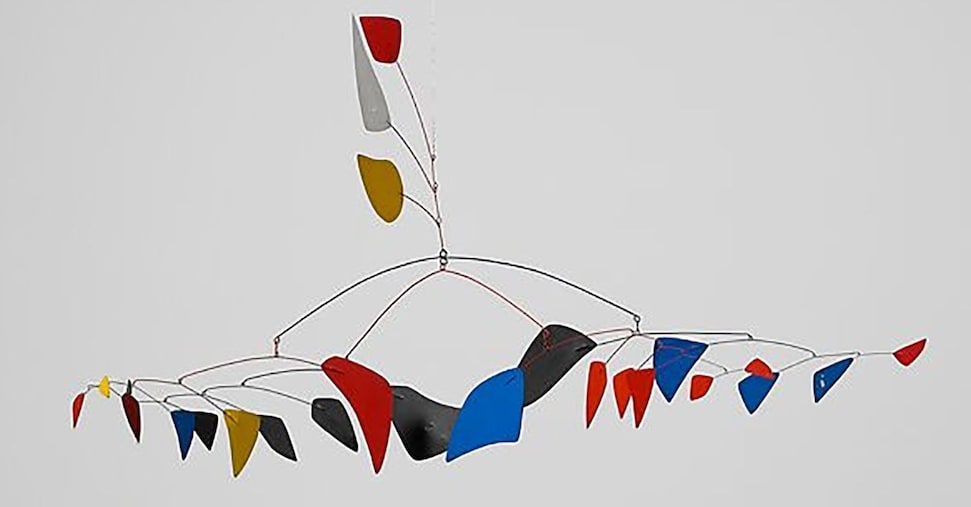

Negli atti prodotti in giudizio si sottolinea il potenziale conflitto di interesse tra la Fondazione Calder e i collezionisti dell’artista. La Fondazione, secondo alcuni, sarebbe attiva nel mercato dell’arte, comprando opere e influenzando indirettamente alcune vendite. Secondo la difesa di Brodie la posizione presa dalla Fondazione sulla sua opera sarebbe un escamotage per espellere opere dal mercato a loro vantaggio; quando il collezionista ha cercato di vedere l’opera tramite una nota casa d’aste, un esperto di conservazione non affiliato alla Fondazione, ha descritto l’opera come «in buone condizioni». Tuttavia, nonostante il parere discordante del terzo esperto, la Fondazione ha continuato a dichiarare che l’opera fosse danneggiata e non restaurabile e a sostenere che essa «non riflettesse più le intenzioni di Alexander Calder». Medesime accuse erano state mosse alla Fondazione Calder, in precedenti casi, nel 2009, nel celebre caso Thome v. The Alexander & Louisa Calder Foundation, Thome aveva sostenuto che la Fondazione, nella sua funzione di autenticatore esclusivo delle opere di Calder, stesse esercitando un monopolio che danneggiava la concorrenza nel mercato. Il caso si era risolto a favore della Fondazione. Più tardi, nel 2014, il mercante d’arte svizzero Patrick Cramer, aveva ugualmente sostenuto che la Fondazione «mantenesse un monopolio sul mercato delle opere dell’artista garantito dalla diniego di autentica di determinate opere». La disputa, in quel caso, riguarda il blocco della vendita di un mobile dell’artista, «Eight Black Leaves», del valore di 1,2 milioni di euro, da parte della Fondazione che sosteneva che facesse parte di un’opera più grande. L’opera era stata acquistata dal padre di Cramer, nel 1948, direttamente dall’artista.

Le stesse argomentazioni erano state presentate, in tribunale, da una coppia francese alla quale la Fondazione aveva sequestrato un’opera da 1 milione di euro sostenendo che si trattasse di un falso. Nella difesa dei collezionisti si riteneva che «per mantenere i prezzi alti, la Fondazione regola il mercato non autenticando i lavori o sostenendo che questi siano stati rubati o abbiano provenance problematiche».

Recentemente nel caso Melgar v. Rower (2022), intentato da Alfredo Melgar, il collezionista rivendica il suo diritto di proprietà su 31 disegni, che nel 2014 furono affidati alla galleria Chowaiki & Co. per la vendita. I disegni non furono venduti né restituiti, ma vennero ceduti a Sandy Rower, nipote di Calder, in cambio di quattro gouaches. Il querelante afferma che Rower e altri abbiano cospirato per nascondere la transazione fino a quando egli non l’ha scoperta tramite un investigatore privato. Il querelante accusa Rower di frode e furto, sostenendo che sapeva o avrebbe dovuto sapere che Chowaiki non aveva diritto a trasferire i disegni. Il caso è stato deciso a favore di Melgar, non è stato presentato appello contro la decisione. Questo caso avvalorerebbe la tesi del ruolo ‘occulto’ che la Fondazione gioca nel mercato.

Il mercato ha le sue ragioni che il tribunale non conosce

Che ne sarà dell’opera contesa? Negli anni ‘90, nel caso Greenberg Gallery, Inc. v. Bauman (l’ennesimo caso su un Calder non autenticato) il giudice, in sentenza, dichiarava che la perizia dell’esperto interpellato Klaus Perls nella quale il mobile non risultava autentico, avrebbe inciso sul valore di mercato del pezzo, ma notava «questo non è il mercato, è un’aula di tribunale, nella quale il giudice deve prendere una decisione basata sulla preponderanza delle prove». Il mercato dell’arte ignorò completamente la sentenza che dichiarava che l’opera fosse autentica, e fece affidamento sull’expertise di Perls, così l’opera restò invenduta per molti anni. Lo stesso destino è spettato alle altre opere non autenticate dalla Fondazione, che, nel migliore dei casi, possono sperare di essere musealizzate, tramite una donazione

Loading…

Fonte: Il Sole 24 Ore