La Biennale di Venezia celebra l’intelligenza versatile e collaborativa

Non abbiamo bisogno di un genio individuale, ma dell’intuizione che scaturisce da progetti collaborativi. Non di soluzioni rigide, ma di ecosistemi flessibili. Di fronte ad un mondo in trasformazione, l’architettura deve adattarsi essa stessa, spingendosi verso territori finora inesplorati. Così inizia il viaggio di Carlo Ratti, curatore della 19esima Mostra della Biennale di Architettura di Venezia, che ha aperto i battenti e resterà aperta fino al 23 novembre prossimo. Sono più di 750 i protagonisti della collettiva di Ratti e 300 sono i progetti in mostra.

La mostra

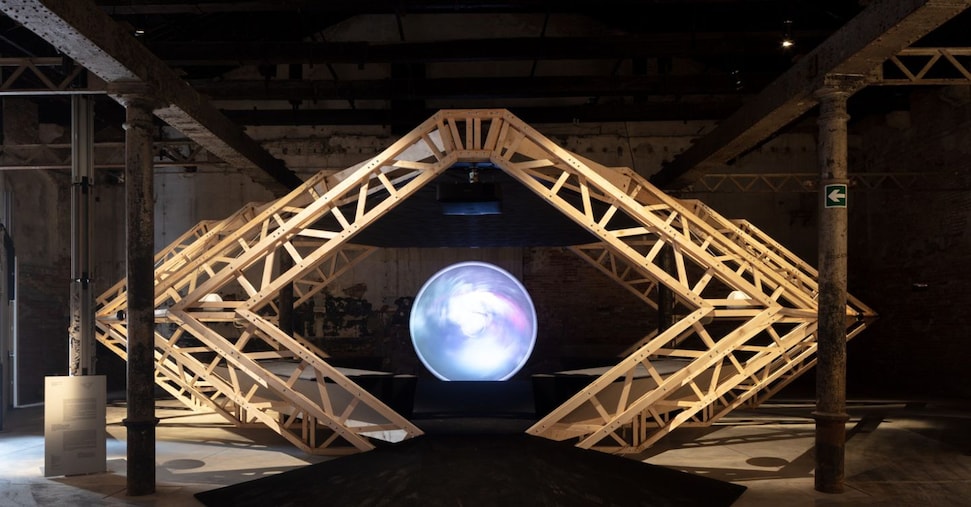

“Intelligens. Natural. Artificial. Collective” è il titolo della Biennale Architettura 2025, e dopo gli annunci la mostra è realtà. Una mostra carica, ricca, dove arte e tecnologia, dove materia e materiali dicono di scenari possibili e alternativi. Dove le connessioni, immateriali ma anche infrastrutturali, sono il filo rosso che lega idee, persone, luoghi. Dove per la prima volta arrivano gli Umanoidi, ma dove l’uomo vuole essere il fulcro del racconto.

Dove clima e guerra richiedono con urgenza nuovi immaginari e progetti che siano al passo con i tempi. «Attraverso il costruire arriviamo all’abitare, con l’intelligenza. Bisogna costruire con intelligenza il mondo, ascoltando l’intelligenza del mondo – ha detto Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Fondazione la Biennale di Venezia, che ha sottolineato l’impegno di Ratti – nell’ascolto del mormorio, del linguaggio, dei segni del mondo, ma anche nella capacità di interrogare gli algoritmi che avvolgono la costruzione del nostro abitare».

Sintesi di pensiero scientifico e umanistico, di competenze interdisciplinari, l’architettura a Venezia racconta le tendenze del prossimo futuro. «L’architettura è slancio – dice Buttafuoco – concede spazio, lo produce, dispone ordinamento e direzione». Il riferimento all’enciclica Laudato Si, che quest’anno compie i suoi primi 10 anni, è sotteso in una proposta che è tutta rivolta all’impegno collettivo a prendersi cura della casa comune, con urgenza di fronte a crisi climatiche al fenomeno del “domicidio” che interessa molti Paesi, dal Sudan all’Ucraina a Gaza.

Le suggestioni

Le immagini sono forti. Tra le altre quella di un sistema di condizionatori che scaldano i primi ambienti delle Corderie o di un sistema che a ridosso delle Gaggiandre trasforma l’acqua della laguna in acqua potabile. Numerose le installazioni che tengono insieme energia, mobilità, materiali e acqua. C’è l’idea di biblioteche che in futuro non dovranno essere costruite, ma coltivate, grazie ad elementi botanici che saranno aumentati geneticamente per immagazzinare la conoscenza di forme architettoniche, che sarà possibile estrarre e utilizzare per contrastare i metodi di costruzione inquinanti. Ci sono le immagini di ecosistemi galleggianti lungo le rotte commerciali dell’Ecuador per i quali si studiano modelli per tutelare la biodiversità e i diritti sociali delle comunità fluviali. Tra le altre storie quella di un campus autosufficiente in Ruanda per formare nuovi leader agricoli, incarnando principi dell’One health in un modello educativo replicabile.

Fonte: Il Sole 24 Ore

-U46028780144XGh-1440x752@IlSole24Ore-Web.jpeg?r=1170x507)