Leggere Annie Ernaux nelle banlieue

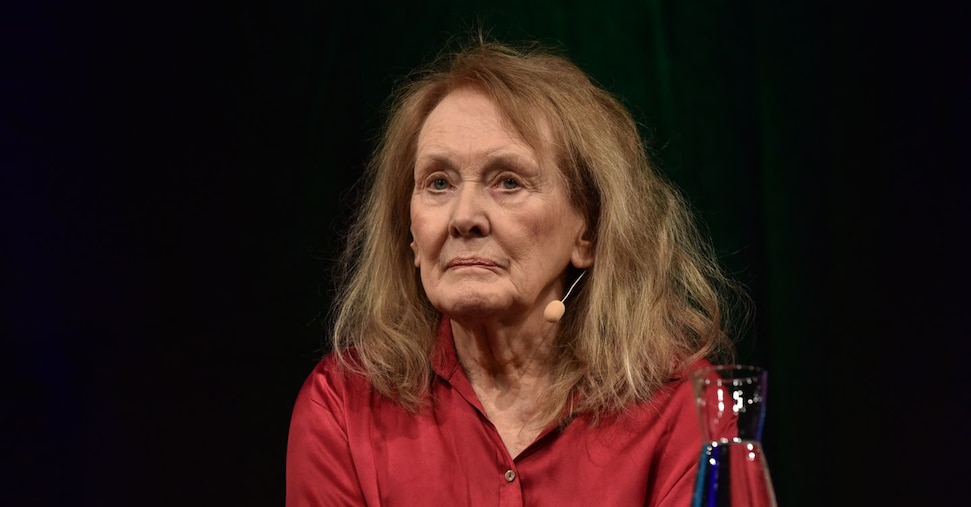

Una regista, Claire Simon, che più che documentarista è un’antropologa dotata di macchina da presa, e un premio Nobel, Annie Ernaux, che ha fatto della sua vita un’opera letteraria, legittimando il genere autobiografico. Un legame perfetto tra due donne generazionalmente vicine, femministe, “inchiestiste” poetiche della società, che si uniscono in un film, a firma di Claire Simon, Scrivere la vita, che sarà proiettato alle Giornate degli Autori della Mostra del cinema di Venezia e che il «Sole 24» Ore ha visto in anteprima.

Claire Simon e la scuola

Non è la prima volta che Simon si “immerge” in una scuola. Nel 1992 aveva osservato i meccanismi relazionali durante la pausa alla scuola materna in Ricreazioni (1992), dimostrando come si riproducano, già in giovanissima età, le stesse dinamiche di soggezione piramidale degli adulti.

A Cannes, nel 2024, in Imparare, ha affrontato con insegnanti e allievi di una scuola elementare il significato delle disuguaglianze di genere, di opportunità e le difficoltà di integrazione degli abitanti di quartieri svantaggiati. Temi e battaglie cari a Ernaux. In Scrivere la vita – il nome richiama la raccolta antologica pubblicata da Gallimard nel 2011 – Simon e Ernaux, cultrici del reale, si specchiano l’una dentro l’altra attraverso la lente dei liceali di diverse zone della Francia e delle sue propaggini ex coloniali, realizzando un documentario su come la letteratura di Ernaux sia recepita e accolta dai giovani. Simon affianca gli insegnanti nel dibattito che segue la lettura dei libri del premio Nobel, oggetto di studio in Francia.

I libri di Ernaux

Tra di essi, Il posto (2014), Gli anni (2015), L’altra figlia ( 2016), L’evento (2019), tutti editi da L’orma in Italia, e Una vita di donna (Guanda, 1988). A dare l’abbrivio al film in un liceo di Franconville, nella banlieue parigina, una citazione da Il Posto, in cui la parola “culo”, pronunciata dal padre della scrittrice, mette in evidenza le umili origini della famiglia di Ernaux che gestiva un piccolo bar- alimentari in Normandia. Il padre parlava patois e di quel dialetto Annie si vergognava, pur riportandolo fedelmente nelle sue cronache diaristiche. Il primo commento degli allievi è sulla lingua, quello stile “piatto”, ovvero, diretto, sobrio, che riporta la realtà pedissequamente, trascinandosi dietro anche vocaboli vernacolari.

Il lessico familiare

Una ragazza prende la parola e spiega che è proprio lo stile, aderente al lessico familiare, a consentire all’autrice di trasmettere l’autenticità e l’intimità della sua relazione con i genitori. Il passo del libro dà modo di affrontare anche questioni come la mobilità sociale attraverso lo studio, che ha permesso a Ernaux di «vendicare, scrivendo, la sua razza». Si innesca allora una riflessione sui rapporti fra genitori e figli e sulla distanza culturale e generazionale tra di essi. Prende la parola un ragazzo e ricorda i suoi nonni, contadini, fuggiti dal Portogallo sotto la dittatura franchista. La loro difficoltà iniziale a trovare lavoro in Francia per poi adattarsi facendo, la nonna, la portinaia e, il nonno, il camionista. Un’altra ragazza rafforza il concetto spiegando l’impossibilità di trasmettere ai suoi nonni, poco scolarizzati, la sostanza dei suoi corsi di studio.

Il dibattito su temi forti

A Cayenne, capitale della Guiana francese, un ragazzo si rifiuta di analizzare Ernaux, ritiene che i suoi libri siano per “femmine”, soprattutto dopo aver letto dell’aborto clandestino della scrittrice, raccontato ne L’evento. Pungolato da una compagna, spiega di essere rimasto turbato dalla descrizione e di non volere in alcun modo empatizzare con una donna che non vuole un figlio. A Sarcelles, ancora nella banlieue parigina, Passione semplice (Rizzoli, 1992) scatena una discussione, soprattutto tra le ragazze, a proposito della relazione extraconiugale dell’autrice con un uomo più giovane di lei. Viene criticata l’ossessività dell’autrice per l’oggetto della sua passione, al cui cospetto scompaiono il marito e i figli, e l’incapacità di accettarne la fine. La descrizione cruda di certe pratiche fisiche è vista solo come un modo di ingaggiare il lettore, quando, invece, molti concetti più importanti avrebbero meritato maggior sviluppo, come il tentativo del padre di uccidere la madre, liquidato con una sentenza.

Fonte: Il Sole 24 Ore