Lo Strega Poesia delle sorprese

Distante da qualsivoglia previsione è stato l’annuncio della cinquina finalista del Premio Strega Poesia, che ogni anno fomenta polemiche nel già diviso quanto asfittico panorama poetico. Al Maxxi de L’Aquila, poco fa, hanno proclamato Alfonso Guida con “Diario di un autodidatta” (Guanda), Giancarlo Pontiggia con “La materia del contendere” (Garzanti), Jonida Prifti con “Sorelle di confine” (Marco Saya), Marilena Renda con “Cinema Persefone” (Arcipelago Itaca) e Tiziano Rossi con “Il brusìo” (Einaudi), ossia i cinque autori decisivi tra cui sarà votato il vincitore. Nessuna scelta scontata: il comitato scientifico della terza edizione, del quale si sono pronunciati Andrea Cortellessa, Patricia Peterle, Stefano Petrocchi e Laura Pugno, ha tentato di interrompere lo status quo dell’immobilismo poetico nostrano, lasciando fuori dalla cinquina uno dei nomi più interessanti del panorama attuale, Marco Corsi con “Nel dopo” (Guanda), ma suggellando a sorpresa il percorso vergine di Prifti.

La maledizione dello Strega

Inaspettata è anche la non presenza nella fase finale di Maurizio Cucchi, profilo indiscutibile sia dal punto di vista della produzione in versi, basti pensare a “La scatola onirica” (Mondadori), sia da quello critico e selettivo rispetto alla formazione delle penne emergenti. Una vera e propria maledizione dello Strega, considerato che anche vent’anni fa, nell’estate del 2005, Cucchi mancava la vittoria con il romanzo “Il male è nelle cose” (Mondadori), giunto tra l’altro nella cinquina della narrativa con il poeta e scrittore Giuseppe Conte, al pari di quegli intellettuali che pur non trionfando con una bevuta del liquore giallo paglierino, si sono confermati pilastri della lettura italiana del secondo Novecento, così Ottiero Ottieri, Ermanno Rea, Vincenzo Cerami, Luigi Malerba, Roberto Calasso e Marco Sant’Agata.

La scatola onirica

Cucchi non si limita a raccogliere versi, ma ambisce a custodire, come in una “scatola”, una rete di movimenti mentali affrancati dal tempo e che cuciti insieme danno forma a un corpus stratificato, in cui l’autore tenta di raggiungere, scavando, un’origine pre-verbale e persino pre-umana. Sebbene gli ormeggi siano tangibili — Casa Cucchi, microcosmo reale e toponimo pavese che orienta l’avvio — il viaggio si sposta subito in una dimensione altra, onirica appunto, che prende il sopravvento. Lo spazio privato e rurale si fa teatro di evocazioni, di echi semantici e genealogici. È l’epica minore di una progenie che non ha bisogno di rivendicare allori, poiché affonda nel “quartiere di lignaggio” la propria etica, basata “sulle tracce / minime, sparse o immaginarie / di radici e origini a lui ignote, / nel gioco arduo eppure sorridente / di una mitologia più o meno familiare”, dove tutto è concreto eppure sfuggente, radicato eppure in dissoluzione. Parimenti a “Malaspina” (2013), Cucchi conferma la sua vocazione per l’indagine archeologica dell’identità tramite la memoria corporea dei luoghi e delle parole, con un verso prosastico, ma densamente ritmato, spesso sincopato e mai retorico. L’io lirico attraversa sogni, lacerti lessicali, rovine del linguaggio e della storia come un rabdomante, mosso da una tensione conoscitiva che si mantiene lucida anche quando il senso si frantuma: “Siamo noi, il mondo, il passato / e il presente che si incrociano / nel mistero di una vicenda / per frammenti sconnessi”. Si incontrano immagini che sembrano scaturite dal realismo magico di radice lombarda, reiette dal quotidiano, così la figura remota di Sabatino, ossessionato dall’etimologia sino al limite dell’afasia, dentro un’aporia che diventa paradossalmente il punto di rinascita: se crolla la parola, risorge il gesto poetico.

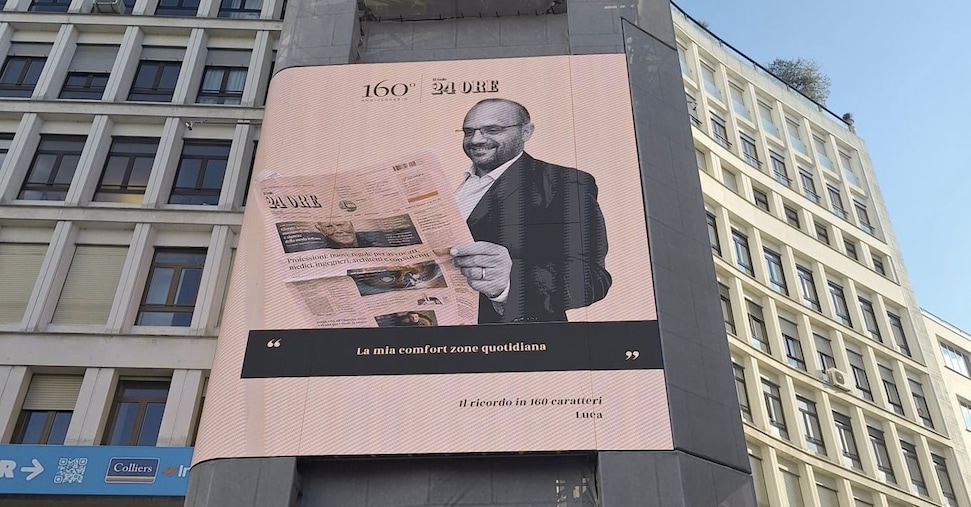

Fonte: Il Sole 24 Ore