Milano e il segno delle donne di fine Ottocento

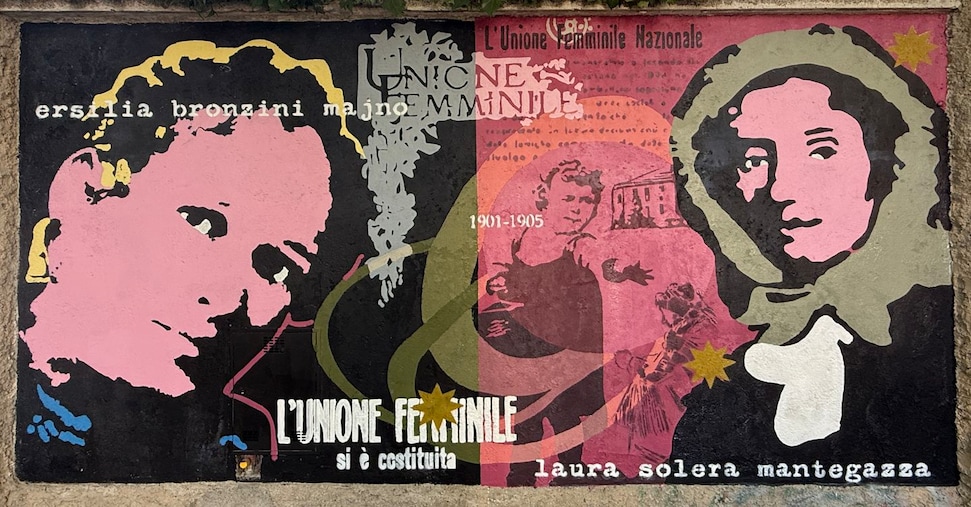

Ogni capitolo, un nome. Di donna. A ricordare il segno lasciato da quella specifica figura che apre la strada alla successiva: una rete, oggi si direbbe un network, assai efficace in cui ciascuna dà il proprio contributo cambiando il volto della società del tempo, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. C’è una prima inter pares, come dichiara anche il titolo, che corre lungo tutto il romanzo: Ersilia Bronzini. Lucia Tancredi ricostruisce l’ambiente, le protagoniste, la nuova consapevolezza che le anima, i luoghi di una Milano che vuole crescere, i diversi substrati sociali. Lo fa dando voce a loro, immaginandone i dialoghi e la quotidianità, le conquiste e le sconfitte, con una tecnica narrativa appassionata, avvolgente, ideale per descrivere donne fuori dall’ordinario. In una società in cui le bambine (le piscinine) lavoravano dodici ore al giorno, e le più grandicelle erano alla mercé dei padroni che quando volevano prendersi qualche momento di piacere le facevano chiamare e si chiudevano con loro in una stanza (non di rado lasciandole incinte), è grazie a figure come Alessandrina Ravizza, Laura Solero Mantegazza, Anna Kuliscioff, Ada Negri, Rosa Genoni, appunto Ersilia che si muovono i primi passi dell’emancipazione femminile.

Sono loro, con azioni concrete, a propiziare l’embrione di uno stato sociale che migliorerà la condizione di tante: non è più utopia poter contare su un asilo nido dove lasciare i figli e non perdere il lavoro, avere accanto un’ostetrica per l’ennesimo bambino in arrivo o per una malattia di cui non sanno nulla, sapere che una mensa avrebbe salvato la famiglia dalla fame.I nomi sono tanti, non ci sono solo le militanti socialiste (la battaglia per il diritto di voto sarà vinta anni dopo, ma già qui è condotta con forza) o le iniziative sociali. Rosa Genoni immagina e cuce abiti che non costringano le donne in corsetti asfissianti: si può essere eleganti e a proprio agio sentendosi bene. Quando ci si imbatte in “Sibilla”, si pensa “non può essere che lei”, la Aleramo autrice di Una donna, uno dei primi romanzi femministi. Maria Montessori compare verso la fine: arriva a Milano per spendersi per l’asilo Mariuccia – intitolato alla terzogenita di Ersilia, morta di difterite nel 1901 – tenendo una conferenza a pagamento nel ridotto della Scala. Ricavo: 600 lire. Faranno parte dell’Unione femminile, voluta da Ersilia in primis (è la Presidente, all’atto della fondazione, il 28 dicembre 1899) in un bel palazzo di Porta Nuova, dove ancora oggi l’associazione è attiva e custodisce – rendendolo accessibile – un prezioso archivio.

Lucia Tancredi nel suo romanzo menziona anche degli uomini, naturalmente. Non solo «gli orchi» che mettevano le mani addosso alle piscinine (una volta in cui da bambina si era spinta al Broletto, allora quartiere malfamato, era capitato anche a Ersilia di essere trascinata in un portone… era riuscita a scappare). Si incontrano in queste pagine esponenti della borghesia illuminata come l’avvocato Luigi Majno, marito di Ersilia, Filippo Turati, il ginecologo Mangiagalli, il pittore Giuseppe Mentessi. Si ripercorrono momenti cruciali di quella storia, dagli scioperi agli arresti, e al tempo stesso si ritrovano elementi di una legislazione che confinava le donne in una subalternità umiliante: per fondare l’Unione, ad esempio, era stata necessaria la firma di un uomo (si scelse Luigi Majno), garante di un diritto loro negato. Senza contare, ovviamente, l’aberrazione del matrimonio riparatore (cui era stata costretta Sibilla Aleramo) e dell’architettura giuridica del tempo

.Libri come questo, dunque, servono a tenere viva la memoria, a misurare i progressi compiuti e a porsi con chiarezza i prossimi obiettivi. Proprio come facevano loro, Ersilia e le altre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fonte: Il Sole 24 Ore