Non solo Pfas: il dibattito Ue sulle regole della sicurezza chimica

PFAS: il caso più controverso

Il momento più acceso del dibattito è arrivato sul tema dei PFAS, le sostanze perfluoroalchiliche note per la loro resistenza all’acqua, al calore e alla degradazione. Sono presenti ovunque, dai microchip ai dispositivi medici, dai rivestimenti antiaderenti ai tessuti tecnici. Proprio perché non si degradano, i PFAS si accumulano nell’ambiente e nell’organismo umano, guadagnandosi il soprannome di “sostanze eterne”. Il processo che potrebbe portare alla loro limitazione è iniziato ufficialmente il 13 gennaio 2023, quando Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia hanno presentato una proposta congiunta di restrizione all’Agenzia europea per le sostanze chimiche.

Da marzo 2023 sono in corso le valutazioni tecniche dei due comitati scientifici di ECHA: il RAC (Comitato per la valutazione del rischio) e il SEAC (Comitato per l’analisi socioeconomica). Entrambi stanno esaminando in dettaglio i 14 settori previsti nella proposta iniziale di restrizione dei PFAS, analizzandone gli impatti ambientali, sanitari ed economici. Dalla consultazione pubblica sono emerse altre otto aree di utilizzo, che però non verranno esaminate in modo specifico per rispettare la scadenza fissata dalla Commissione europea di fine 2026, termine entro il quale dovranno concludersi tutte le valutazioni. Il RAC e il SEAC prevedono di terminare le proprie analisi entro fine anno, includendo anche aspetti trasversali come la produzione dei PFAS e le problematiche comuni ai diversi comparti.

Lo scorso 20 agosto è stata pubblicata una versione aggiornata della proposta, che introduce un approccio più flessibile rispetto al bando totale: alcune deroghe permanenti per settori considerati essenziali e deroghe temporanee con revisione periodica per quelli in cui esistono alternative tecniche. Solo dopo che RAC e SEAC avranno formulato le loro opinioni finali, la Commissione europea potrà presentare la proposta definitiva, che verrà poi discussa e votata dal Comitato REACH.

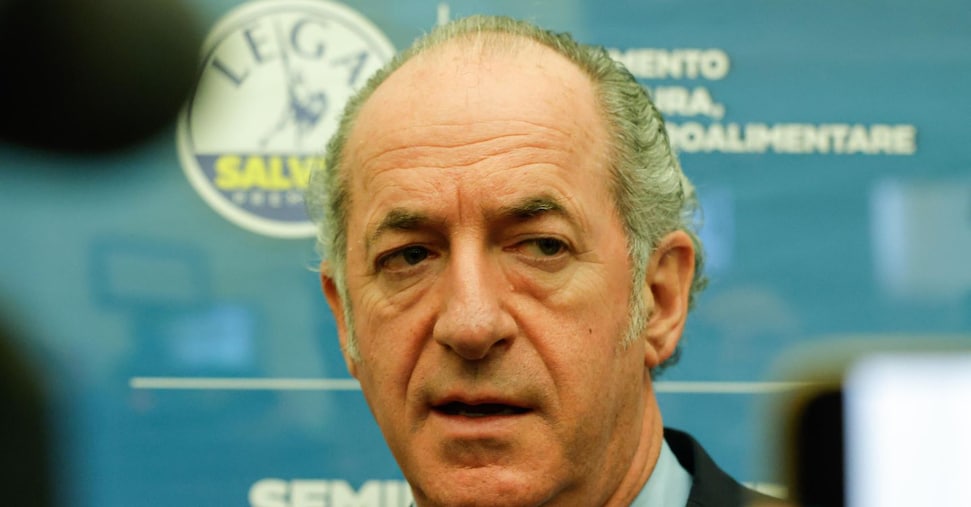

Tommaso Dragani, amministratore delegato di Aspedia e già Direttore della struttura di ricerca “Epidemiologia Genetica e Farmacogenomica” della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, ha sottolineato che «i PFAS non sono una sola sostanza, ma una famiglia di oltre 12.000 composti». Eppure, la proposta di restrizione li tratta come un blocco unico. «È un errore scientifico – ha sostenuto – perché alcuni PFAS vanno vietati subito, ma altri – come i fluoropolimeri usati in medicina o nell’energia – non sono bioaccessibili e possono essere gestiti in sicurezza». Dragani ha chiesto dunque di concentrare i divieti sugli usi “dispersivi”, come nei cosmetici o negli imballaggi, e di investire in tecniche di bonifica biologica: «Non serve un divieto totale: serve precisione scientifica».

Dal fronte industriale, Jonathan Crozier, Head of Chemicals Policy & Environment Policy di BASF – una delle più grandi aziende chimiche al mondo, con sede in Germania – ha portato all’attenzione di tutti un caso concreto: «Il nostro sito di Ludwigshafen è una città nella città: dieci chilometri quadrati, 200 impianti, 34.000 lavoratori. Anche chi non produce PFAS ne ha bisogno: servono per tubi, guarnizioni e membrane». Per Crozier, un divieto totale metterebbe a rischio la sicurezza degli impianti e intere catene del valore, dalla farmaceutica all’aerospaziale.

Fonte: Il Sole 24 Ore